こんにちは、廃人ジギンガーです!

一般的にジギングといえば、

オフショアでの青物ジギングを指すかと思います。

しかしながら近年、”ジギング”の流行にとともに開発が進んだことで、

新カテゴリーの登場と細分化が続々と起こっています。

全ジギングにおいて唯一定義されていると言えるのは”ジグを使用する”という点ぐらいです。

ジギングの各カテゴリーで明確な定義が定められておらず、

また、”技術の進歩による変移(歴史)”と”地域性”によりジギングは曖昧かつ複雑化しており、

これからジギングをはじめたいと思っている方は、自分がどのジギングをしたいのかわからず、はじめの障害になっているように感じます。

この記事では、曖昧かつ複雑化したジギングについて区分してカテゴリーごとに紹介します。

全てを条件を網羅することはもはや不可能ですが、なるべくオーソドックスと言える形で紹介していきす。

ジギングの3つの区分と複雑さ

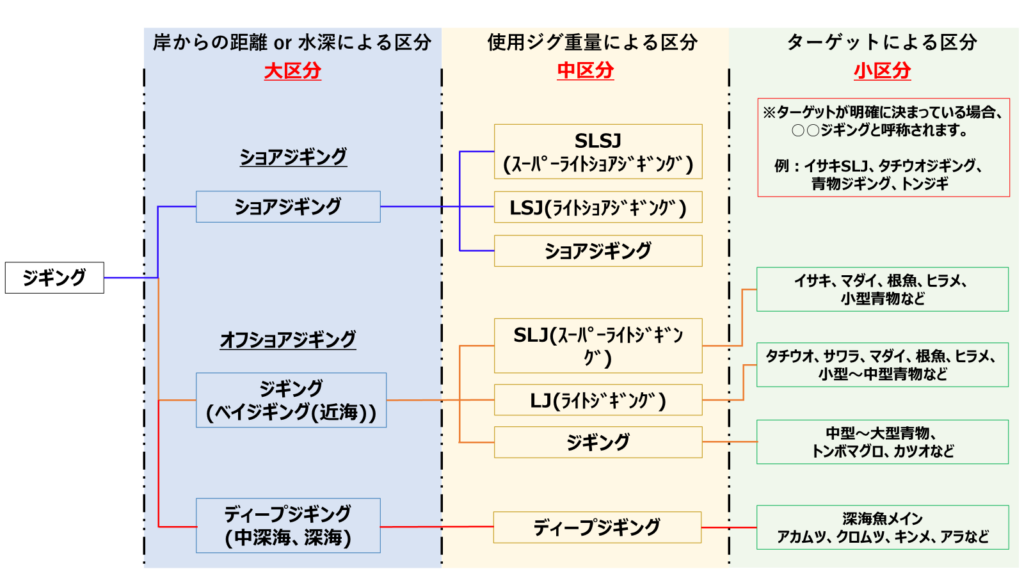

ジギングを区分しようとしたとき、大きく3つの要素によって区分されると思っています。

それは”岸からの距離 or 水深”(大区分)、”ジグ重量”(中区分)、”ターゲット”(小区分)です。

※区分については筆者独自の考えです。

ジギングの複雑さを招く要因の一つはここにあると思っています。

それは、ジギングが人によって異なる区分で呼称されることです。

例えば、明確にタチウオをターゲットとしている場合、”タチウオジギング”と小区分で呼称する方もいれば、タチウオをメインに青物、根魚、マダイをターゲットとしている方は中区分の”LJ”と呼称します。

各ジギングで内容が少しずつラップしており、明確に区分できないことも要因の一つです。

また、すべてを”ジギング”と呼称して、区分しない方もいます、、、

これらの複雑性を理解するためにも以下のように各ジギングの関係をフローチャートで表しました。

慣れている方は意識せずとも関係性を理解できていると思いますが、これから始める方、初心者の参考になればと思います。

岸からの距離 or 水深(大区分)

まず、大きくショアジギングとオフショアジギングに区分されます。違いは岸(ショア)か沖合(オフショア)どちらが釣り場になるかです。ちなみに、オフショアジギングを呼称する際、”オフショア”を省略することが多いです。(ショアジギングを呼称する際に”ショア”を省略する人もいるためややこしくなります。)

さらに、オフショアジギングについて区分していくと、ジギング(ベイジギング(近場))とディープジギングに区分されます。”岸から距離”と”水深”が混ざっており、少し違和感のある区分ですが、岸からの距離=水深ではないのでこのような区分にしております。

また、地形は土地によって様々で、岸からの距離によってタックルが決まるものではないのでベイジギング=ジギングとして扱います。なので、ディープジギングが近海の場合もあります。

~100mをまとめてジギング、100m~をディープジギングと一般的に表現します。

ジグ重量による区分(中区分)

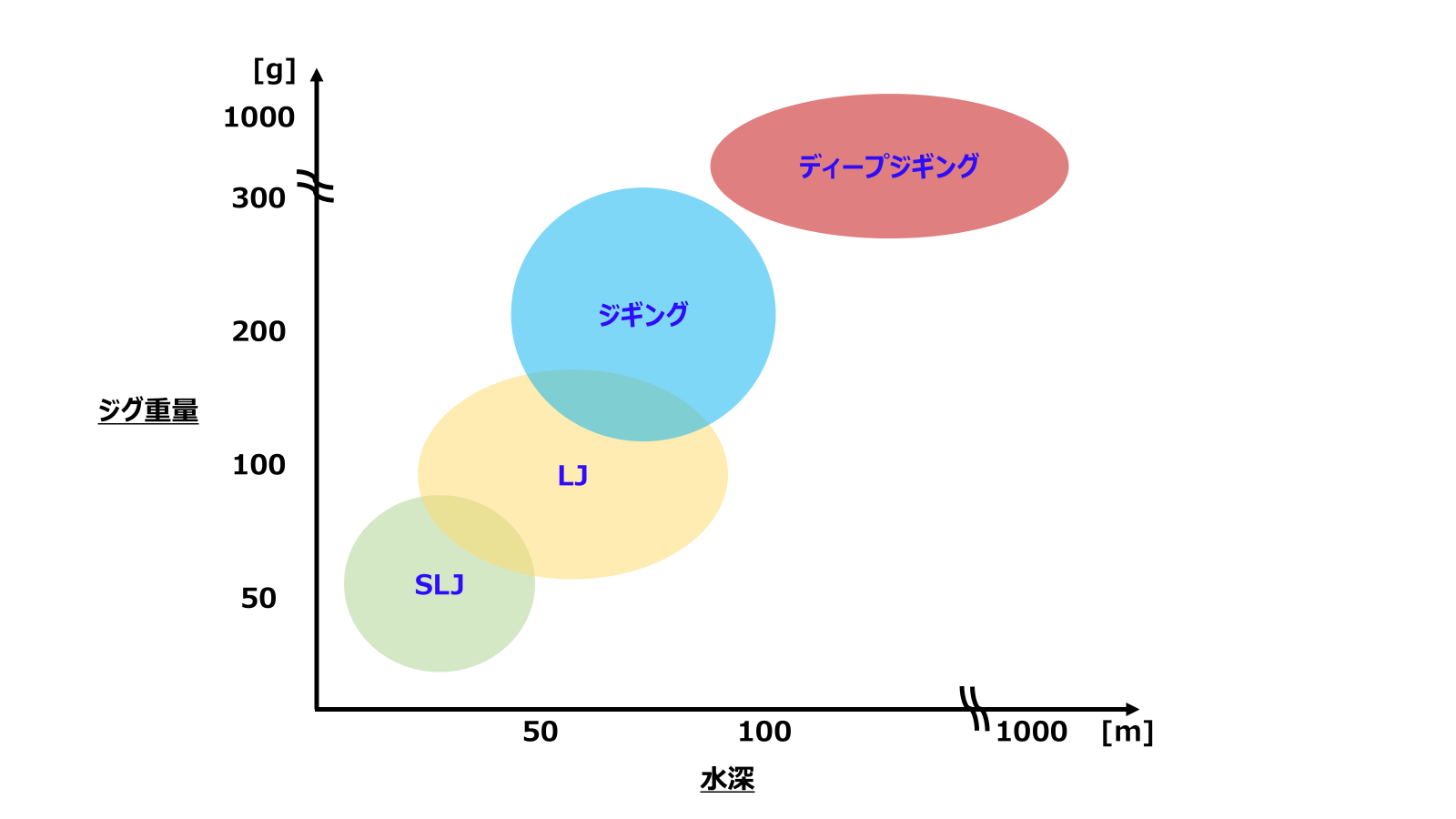

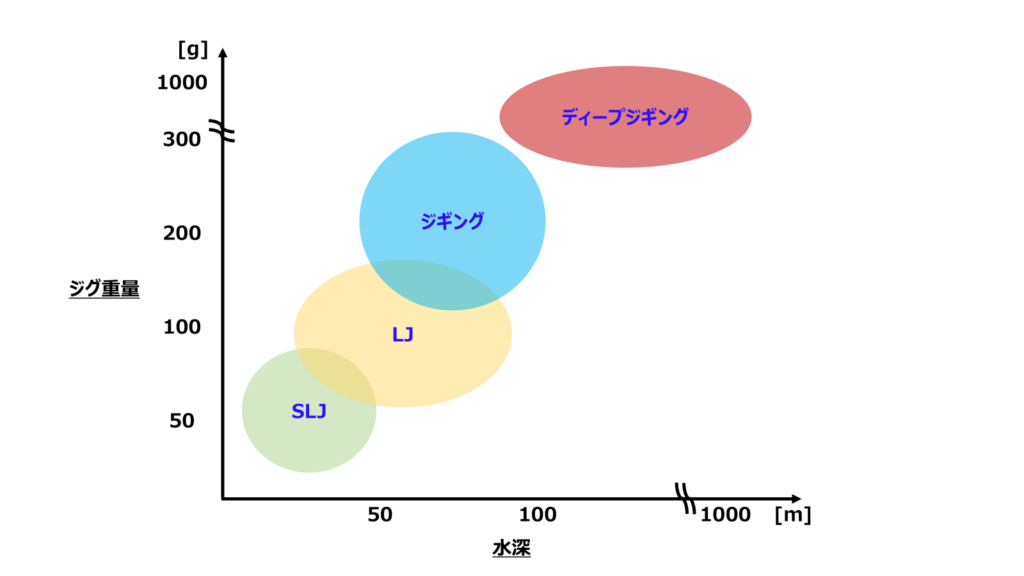

さらにジグ重量による区分を加えると、以下の図、表のように区分されます。ターゲット(小区分)によって多少条件が変わるため幅を持った表記になっています。

| SLJ | LJ | ジギング | ディープジギング | |

| ジグ重量[g] | 20~80 | 60~150 | 120~300 | 300~ |

| 水深[m] | ~50 | 30~80 | 50~100 | 100~ |

| PEライン号数[号] | ~1.2 | 1.0~2.0 | 2.0~4.0 | 1.0~1.2 |

ターゲットによる区分(小区分)

ターゲットが明確に決まっている場合、○○ジギングという呼ばれ方をしてさらに区分されます。(例:青物ジギング、タチウオジギング)

特に、イサキSLJ、タチウオジギング、マダイジギングなどの人気魚種をターゲットとするジギングでは釣り方が確立されて専用タックルが販売されているものもあります。

まとめ

この記事を見てもらえれば少しはジギングについてわかったのではないでしょうか?

ご自身の始めたいジギングがどこに該当するか確認してみましょう!